Décisions Critiques : « Décider, c’est pirater » Nicolas Sadirac

PLAN DE L’INTERVIEW

REMETTRE « TOUT » EN QUESTION

RETROUVER SA LIBERTE

DESAPPRENDRE

« HACKER » POUR MIEUX DECIDER

APPRENDRE & DECIDER ENSEMBLE

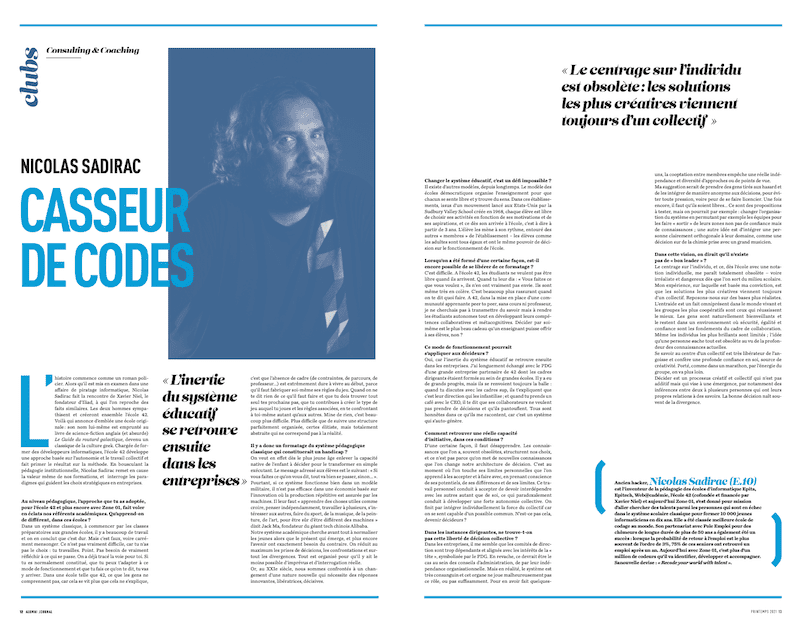

Interview de Nicolas Sadirac par Grégory Le Roy, Club Consulting & Coaching

Nicolas Sadirac est l’inventeur de la pédagogie des écoles d’informatique Epita, Epitech[1], Web@cadémie puis 42. Cette dernière école, co-fondée et financée par Xavier Niel et deux autres partenaires, a pour mission d’aller chercher des talents que le « système » n’est pas capable de reconnaître et former 10 000 jeunes informaticiens en 10 ans, avec un développement et une reconnaissance internationale. Elle a été en effet classée meilleure école de codage au monde. Son partenariat avec Pole Emploi pour des chômeurs de longue durée de plus de 50 ans a également été un succès : lorsque la probabilité de retour à l’emploi est le plus souvent de l’ordre de 3%, 75% de ces seniors ont retrouvé un emploi après 1 an.

Un de ses programmes les plus ambitieux et challengeants a notamment été de lancer la Web@cademie (rattachée à Epitech) pour former les étudiants issus de zones défavorisées et en difficulté scolaire dans le système classique en partenariat avec Zup de Co. Le résultat est éloquent avec de nombreux éléments meilleurs, et bien plus créatifs, que les profils « classiques » venant de terminale scientifique.

En 25 ans, il a formé plus de 20 000 étudiants, jeunes et adultes confirmés, qui sont aujourd’hui reconnus au niveau mondial comme faisant partie des meilleurs informaticiens, et surtout les plus créatifs.

Il a récemment lancé Zone 01.

De nos rencontres à la naissance de cette interview

J’ai découvert le parcours de Nicolas quand je l’ai interviewé pour la première fois pour HEC Paris dont il est diplômé (MBA), l’école 42 ayant tissé un partenariat privilégié avec la grande école de commerce. Le succès de cette première rencontre en 2017 donna lieu l’année suivante à une visite de « 42 » puis une conférence dans laquelle il a présenté le projet et la pédagogie de l’école, les deux contenus cumulants plus de 26 000 vues sur la chaine Youtube HEC Alumni.

Nous souhaitions nous revoir pour poursuivre nos échanges et la sortie de son livre fin 2019, découvert par hasard en feuilletant un magazine, nous en donna l’occasion en même temps qu’il se lançait dans une nouvelle aventure. Un bref coup de fil et il m’envoya le jour suivant un exemplaire que j’ai lu d’une traite et copieusement annoté. Quelque chose était en train de germer…

Entre temps, j’ai eu l’opportunité de l’interviewer pour la série de podcast HEC Stories dédiée aux carrières que nous avons nommé « Carrières 3.0 » accessible sur HEC Stories.

Cette interview est inspirée de son livre « Apprendre 3.0 » et de plusieurs interviews exclusives.

Grégory Le Roy 2020/21

Toute l’équipe du Club Consulting & Coaching en profite d’ailleurs pour remercier chaleureusement la Rédaction de HEC Stories – Arthur, Flavia et Lionel – sans qui la diffusion de ce contenu n’aurait jamais été possible ces dernières années. Ils ont d’ailleurs sélectionné des extraits de notre interview intégrale pour une double page dans le numéro d’avril 2021 !

Apprendre à vivre

Grégory : nous avons tous, passionnés par la décision, un chemin très personnel, voire intime, à ses côtés. Quelle est le tien ?

Nicolas : Dans le système classique, à commencer par les classes préparatoires aux grandes écoles, il y a effectivement beaucoup de travail et on en conclut que c’est dur. Mais c’est faux, voire carrément mensonger. Ce n’est pas vraiment difficile car tu n’as pas le choix : tu travailles. Point. Pas besoin de vraiment réfléchir à ce qui se passe. On a déjà tracé la voie pour toi. Si tu es normalement constitué, que tu peux t’adapter à ce mode de fonctionnement et que tu fais ce qu’on te dit, tu vas y arriver.

Alors qu’à 42, ce que les gens ne comprennent pas car cela se vit plus que cela ne s’explique, c’est que l’absence de cadre (contraintes, parcours, professeur…) est extrêmement dure à vivre au début parce qu’il faut fabriquer soi-même ses règles du jeu. Quand on ne te dit rien de ce qu’il faut faire et que tu dois trouver tout seul tes prochains pas, le type de jeu auquel tu joues et les règles associées que tu contribues à créer, en te confrontant à toi-même autant qu’aux autres, et bien mine de rien, c’est beaucoup plus dur. Et surement beaucoup plus difficile que de suivre une structure super bien organisée, certes élitiste, mais totalement abstraite qui ne correspond pas à la réalité.

Je connais beaucoup de gens qui, comme moi[2], ont fait de grandes écoles et sont très déçus à la sortie car ils ne comprennent pas le fonctionnement de « la vraie vie ». Comment cette réalité peut-elle être tellement décalée par rapport à ce qu’ils ont vécu durant leurs études ?! Ils ont fait tout ce qu’on leur a demandé, puis, lorsque le vrai jeu commence, ce ne sont plus les mêmes règles, voire même plus le même jeu. Ils sont totalement déphasés et ne comprennent pas pourquoi on ne les a pas vraiment préparés, outillés. Quelle déception…

Cela pose la question suivante : pourquoi ne laisse-t-on pas les gens chercher leur vraie valeur, se confronter et se comparer aux autres, décider de leur vie ? Selon moi, c’est parce que c’est psychologiquement dur à gérer, mais c’est également une forme de lâcheté. Les élèves troquent en permanence leur libre arbitre contre de la discipline et de la sécurité. Ils achètent temporairement une forme de quiétude. Le problème est juste décalé dans le temps, la hauteur de la chute étant proportionnelle à la longueur des études les plus brillantes. On n’est pas loin du film Matrix ! Plutôt que de laisser les gens regarder la réalité en face, il est plus facile, à très court terme, d’orienter leur regard ailleurs, de leur faire suivre des regles du jeu factices et plus faciles à vivre. Mais quelques mois ou années après…

Te poser des questions relatives à ta valeur, tes motivations profondes, ce que tu es prêt à faire pour avancer, dans la relation et parfois la confrontation avec d’autres, mais le plus souvent la collaboration et contribution ensemble à un projet… Le « système », éducatif notamment, est fait pour éviter le plus longtemps possible tout cela, et notamment la responsabilité de prendre ses propres décisions. J’ai suivi un chemin différent que j’ai contribué à créer.

Décider, c’est un talent inné qui s’éduque. Et cela devrait s’apprendre à la petite et dans les grandes écoles du XXIème siècle, non ?

On veut en effet dès le plus jeune âge enlever la capacité native de l’enfant à décider pour le transformer en simple exécutant. Le message adressé aux élèves est le suivant : « si vous faites ce qu’on vous dit, tout va bien se passer, sinon… ». Pourtant, si ce système fonctionne bien dans un modèle militaire, il n’est pas efficace dans une économie basée sur l’innovation où la production répétitive est assurée par les machines. Il leur faut « apprendre des choses utiles comme croire, penser indépendamment, travailler à plusieurs, s’intéresser aux autres, faire du sport, de la musique, de la peinture, de l’art, pour être sûr d’être différent des machines » dixit Jack Ma, fondateur du géant tech chinois Alibaba.

Le modèle des écoles démocratiques organise l’enseignement pour que chacun se sente libre et y trouve du sens. Dans ces établissements, issus d’un mouvement lancé aux Etats Unis par la Sudbury Valley School créée en 1968, chaque élève est libre de choisir ses activités en fonction de ses motivations et de ses aspirations, et ce dès son arrivée à l’école, c’est à dire à partir de 3 ans. L’élève les mène à son rythme, entouré des autres « membres » de l’établissement – les élèves comme les adultes sont tous égaux et ont le même pouvoir de décision sur le fonctionnement de l’école.

Remettre « tout » en question

Tu as fait des choix radicaux en matière de pédagogie, comme remplacer certaines fondations éducatives habituelles (les concepts de professeur et d’élève, de cursus, de matière et de cours théorique…) Une première étape a notamment été de laisser les élèves décider d’aller en cours, ou non. Pourquoi ?

Le simple fait de supprimer des contraintes dictées par un environnement obsolète, notamment l’obligation de présence en cours avec le fameux « appel », et de laisser ainsi aux étudiants la liberté de choisir, comme je l’ai fait à l’Epitech puis à 42, change profondément les choses et impose de trouver un sens réel pour les étudiants à chaque cours. S’ils ne souhaitent pas être en classe, ils se lèvent et s’en vont. Personne ne leur demande de comptes, ils sont libres et responsables de leurs actes et de leurs choix. On peut s’interroger, bien sûr, sur la capacité de l’étudiant à décider seul s’il suit ou non un cours. Et c’est là tout l’intérêt de ce choix. S’il fait – seul – le mauvais choix, il a toutes les chances de s’en rendre compte rapidement car il ne sera pas capable de contribuer et de réussir ses projets. Et il décidera de réajuster son comportement, avec à la clef un enseignement important qui nourrit son autonomie.

A 42, dans la mise en place d’une communauté apprenante peer to peer, sans cours ni professeur, je ne cherchais pas à transmettre du savoir mais à rendre les étudiants autonomes tout en développant leurs compétences collaboratives et métacognitives. Décider par soi-même est le plus beau cadeau qu’un enseignant puisse offrir à ses élèves, non ?

Pourquoi ne pas autoriser la « triche », pendant que tu y es ?

Ce qu’un cursus classique a tendance à appeler « tricher » est devenu notre façon de fonctionner : chez nous, les étudiants travaillent ensemble, en mode projets, et s’apportent mutuellement des informations destinées à faire avancer le groupe dans ses recherches.

Quelle est alors la nouvelle place du sacro-saint diplôme ?

C’est une excellente question, mais ce n’est pas la bonne. Je questionnerais plutôt le fondement de son existence. En effet, un diplôme est avant tout un certificat de conformité, à un référentiel de compétences, de comportements et souvent bien plus (tenue vestimentaire, idéologie, classe sociale…). En réalité, les femmes et les hommes sont souvent considérés comme des « pièces de rechange » dans un système : quand un salarié quitte une entreprise, on cherche à le remplacer à l’identique afin de ne pas perturber l’ensemble. Si ce modèle est logique dans un système basé sur la réplication (armée, usine, bureau d’étude…), il ne fonctionne pas dans les secteurs innovants.

Nous avons donc décidé de le supprimer, que ce soit à l’entrée pour la sélection (la « piscine » est accessible à tous) et à la sortie (l’école ne délivre pas de diplôme, le document qui lui est remis à la fin du parcours n’est même certifiant, mais plus un « book » individuel de son expérience vécue). Je ne cherche plus à valider des connaissances, qui sont facilement accessibles et deviennent rapidement obsolètes pour la plupart, mais la capacité des étudiants à les trouver et les mettre en oeuvre dans un projet collectif concret. Cela signifie que l’étudiant est évalué en groupe et exclusivement sur leurs projets.

Dans le système classique, la reconnaissance part de l’Etat à l’établissement scolaire puis l’étudiant au travers du professeur. Dans mes écoles, sans professeurs ni diplôme, comment es-tu reconnu ? Nous sommes passés à un système plus proche de la réalité entre professionnels expérimentés : la réputation au sein d’une communauté qui s’auto-valorise, beaucoup plus exigeante qu’un diplôme initial et normé. On est reconnu par ses pairs pour ce qu’on a fait, notamment avec eux, et cela évolue dans un système concurrentiel où les réalisations remettent en jeu en permanence notre réputation.

Les meilleurs ne sont donc pas les élèves les plus diplômés ?

J’ai en effet fait face à ce constat perturbant il y a des années à l’EPITA : il n’y avait plus aucune corrélation entre le niveau scolaire de nos étudiants et leurs résultats en entreprise.

On considère encore trop souvent que c’est l’intelligence formelle, voire formatée, le diplôme et l’expérience qui déterminent le degré d’efficacité d’un individu dans sa vie professionnelle. Cette conception est obsolète dans un contexte complexe, créatif, incertain et en évolution rapide.

Tu as inversé l’ordre de l’enseignement, avec des impacts profonds sur les fondements pédagogiques, en recentrant tout autour de la réalisation de projets. Comment en es-tu arrivé à prendre cette voie ?

Nous nous sommes rendus compte que les cours n’étaient pas seulement inutiles dans de nombreux contextes, mais ils se révélaient carrément contre-productifs. En s’inspirant de l’adage « si tu n’as pas réussi à le faire, c’est que tu ne sais pas le faire », nous avons donc décidé de tenter une autre approche pédagogique : s’attaquer directement au projet sans passer par la case du cours magistral, en ajustant l’intégration des connaissances théoriques au fur et à mesure, de manière personnalisée et autonome. Et centrer l’apprentissage sur des projets concrets offre un avantage considérable en terme d’objectivité : ça marche ou cela ne marche pas (modulo la qualité, la propreté et le caractère durable du résultat qui doivent être intégrés aux objectifs du projet).

Cette approche a des impacts profonds : loin de la pédagogie classique qui donne des points dans un devoir même si le résultat final n’est pas juste, dès le premier projet, on est plongé dans un système différent où toute note inférieure à 10 est arrondie à 0. Pouvant être perçue comme rude, ou injuste, cette expérience permet de comprendre qu’un travail n’a de valeur que s’il est fini, comme une décision n’est réelle que pleinement mise en œuvre.

Notre cadre pédagogique n’est pas de juger, mais d’évaluer. Il ne s’agit pas pour nous de porter un jugement sur leur valeur mais leur parler projet en leur disant « tu es excellente mais simplement, là ton truc il y a un bug ». Cela enlève le côté «tu es bon(ne) ou mauvais(e) » pour se centrer sur l’adéquation de ce que l’étudiant a fait en lien avec les attentes. Et on ne veut pas savoir pourquoi il ne l’a pas bien fait (manque de travail, défaut de créativité, absence de test, collaboration inexistante…), cela ne nous intéresse pas. Nous sommes très factuels pour sortir du rapport affectif historique entre le maitre et l’élève. Il devient son propre professeur, entouré des membres de son équipe projet.

La perception de la valeur, dans la vraie vie, n’est pas linéaire. On n’est pas jugé sur l’effort fourni mais sur la valeur ajoutée produite. Je donne souvent l’exemple d’une voiture, presque parfaite mais dont il manque la clef. Elle ne vaut pas moins qu’un véhicule fonctionnel, elle ne vaut rien du tout car je ne peux pas m’en servir.

Avec ce mode de fonctionnement, et ce dès le début avec la « piscine », les résultats dépassent les espérances, les nôtres et celles des étudiants : en seulement 4 semaines, la majorité des participants acquiert les bases de programmation classiquement transmises en 2 ans dans les écoles traditionnelles. Et nous continuons jusqu’à la fin de reposer sur ce socle : les étudiants réalisent des chefs d’oeuvre collectifs, à l’image des travaux réalisés par les compagnons, matérialisant le passage d’étudiant à professionnel aguerri.

Quel est l’impact sur les professeurs, et plus généralement les postures d’expertise ?

En intervertissant la théorie et la mise en oeuvre, une part importante des professeurs n’est plus en mesure de suivre les attentes concrètes des étudiants. Et si on sort des critères d’évaluation scolaire purement académiques pour se baser sur du réel et des projets concrets, on constate que ces jeunes sont souvent plus capables que leurs professeurs.

Le modèle actuel est fondé sur l’idée que la qualité de la formation dépend directement du temps d’exposition des étudiants aux professeurs les plus diplômés ou réputés possibles. Une des conséquences est une course au temps de cours et aux professeurs à forte notoriété, qui en général ne sont pas les plus intéressés ou impliqués dans l’enseignement.

Dans ce nouveau contexte, il devient de plus en plus complexe de trouver une fonction à ces enseignants et on comprend bien que leur rôle doit changer. Il ne peut plus être question de se conformer à un « sachant » détenteur de la vérité absolue. L’objectif des éducateurs doit être de développer chaque élève dans ses spécificités tout en lui permettant de s’intégrer dans des collectifs riches.

Retrouver sa liberté

Tu es passé du public au privé, d’un enseignement avec puis sans professeur, tu t’es affranchi de la feuille de présence, du diplôme et de l’éducation nationale, jusqu’à révolutionner le modèle économique de payant à gratuit puis participatif avec ta nouvelle aventure. Qu’est ce qui t’a décidé ?

Je vois ce chemin comme une progression qui n’a cessé de se développer en cohérence avec une valeur essentielle qu’est la liberté, fondement à mes yeux de ta recherche sur la décision.

En lien avec cette valeur est née une question aussi provocante que fondatrice, en lien avec une remise en question profonde et nécessaire de nombreux paradigmes, notamment éducatifs : « pourquoi continuer à imposer à nos enfants une école qui a été mise en place pour des besoins sociétaux aujourd’hui obsolètes et archaïques, qui répondaient à l’ère industrielle et ses besoins de former en masse, dont les bases essentielles sont la discipline et la normalisation ? » En effet, le modèle qui avait été mis en place était globalement le même que celui qui avait été retenu pour former les militaires et les ecclésiastiques, les facteurs de succès d’une usine ou d’une industrie étant assez proches de ceux d’une armée ou d’une église. Nous n’avons fait que transposer un système déjà bien établi et fonctionnel. L’éducation actuelle, pour obtenir la cohérence, la discipline et la normalisation, sacrifie le plus souvent la liberté, la créativité, la diversité, l’ouverture d’esprit et la capacité à décider par soi-même pour soi-même et en interaction avec les autres. D’un côté, les élèves, enfermés au sens propre comme figuré, obligés à suivre des cours dont ils ne perçoivent ni le sens ni la finalité, le vivent comme une oppression et sont malheureux. Du côté des institutions, nous sommes bons derniers :

> les études PISA classent d’ailleurs la France, au niveau mondial, dans les mauvais élèves des systèmes éducatifs des pays développés, et surtout en chute libre

> notre système éducatif actuel ne parvient pas à éliminer ou gommer les inégalités. Il tendrait même à les amplifier. Ce système ne met en avant qu’un seul modèle de réussite, de pensée, de travail et donc un seul profil. Cela réduit fortement la diversité, donc nos capacités collectives à être novateurs.

> la France est l’avant dernier pays de l’OCDE en matière de mobilité sociale et notre système éducatif en est sans doute le premier responsable (plus de 120 000 jeunes décrochent chaque année sans perspective d’avenir), bien plus que l’idée consensuelle que cela vient des parents, ou pour être plus politiquement correct, de l’environnement.

Notre système académique cherche avant tout à normaliser les jeunes alors que le présent qui émerge, et plus encore l’avenir ont exactement besoin du contraire. On réduit au maximum les prises de décisions, les confrontations et surtout les divergences. Tout est organisé pour qu’il y ait le moins possible d’imprévus et d’interrogation réelle (privilégiant celles sur table), de situations nouvelles et surtout de conflits. Pourquoi ? Afin de réduire – artificiellement – la complexité, comme dans tout processus industriel où l’idéal est de supprimer les différences afin de gagner en efficacité incrémentale.

Au XXIeme siècle, nous sommes confrontés à un changement d’une nature nouvelle qui nécessite des réponses innovantes, libératrices, décisives. A commencer par renoncer au dogme majoritaire qui voudrait que tous les enfants soient identiques.

La liberté est une de tes valeurs cardinales. Est-elle que cette fondation est initialement partagée par tes étudiants ?

Les étudiants ne veulent pas être libre quand ils arrivent. Quand tu leur dis « vous faites ce que vous voulez », ils n’en ont vraiment pas envie. Pas du tout ! Ils sont même très en colère. C’est rassurant quand on te dit quoi faire.

Et c’est la même chose dans les entreprises. J’ai longuement échangé avec le PDG d’une grande entreprise partenaire de 42 dont les cadre-dirigeants étaient formés au sein de notre école. Il y a eu de grands progrès mais ils se renvoient toujours la balle : quand tu discutes avec les cadres sup, ils t’expliquent que c’est leur direction qui les infantilise ; et quand tu prends un café avec le CEO, il te dit que ses collaborateurs ne veulent pas prendre de décisions et qu’ils pantouflent. Tous sont honnêtes dans ce qu’ils me racontent, car c’est un système qui s’auto-génère.

Tu penses que libérer les échanges, en redonnant une place au « droit de dispute » (expression qui souligne la capacité à discuter ouvertement dans un groupe) a un réel impact pour bousculer ce système ?

Par facilité, on évite les confrontations, et tout ce qui pourrait les générer alors que c’est justement là que se niche le progrès. Une situation dans laquelle il n’y a pas, ou pas assez de diversité est stérile au changement.

Il y a bien longtemps, c’était le fou du roi qui venait perturber les bonnes manières autant que les façons consensuelles de décider, mais c’était un métier risqué. « Hier », c’était un avocat du diable plus ou moins désigné, mais c’est un rôle incroyablement difficile à tenir dans un comité. Le problème aujourd’hui, une fois les décisions prises, c’est que celles et ceux qui s’y sont opposés sont très vite dévalorisés alors qu’ils sont importants, apportant à la table créativité, vigilance, objectivité. Et en parlant d’objectivité, en remettre un peu est nécessaire avec un simple indicateur d’opposition qui permet de savoir si on se rapproche de bonnes décisions. Aujourd’hui, c’est théoriquement à chaque acteur d’exercer son droit mais surtout son devoir de diverger, voire de rentrer en conflit, en se reposant sur un système qui devrait valoriser cette fonction par de l’exemplarité et une large communication des réussites confrontantes. Cela fait beaucoup de conditionnel.

Dans la « Piscine », entre réalisations, confrontations et comparaisons, chacun se regarde en face pour trouver sa place et son propre mode de fonctionnement personnel et avec les autres. Enlevez la diversité, les divergences, les interactions et vous arrivez aux pires résultats. Quand tout est lisse et que tout va bien, on apprend peu, à l’école comme en entreprise.

Comment réintroduire de la divergence, sous toutes ses formes, dans les décisions au plus haut niveau ?

Dans les entreprises, cela me semble difficile voire impossible sur le comité de direction lui-même car les « membres » sont trop dépendants et alignés avec les intérêts de la « tête », symbolisée par le PDG. Cela serait censé être le cas des conseils d’administration, de part leur indépendance organisationnelle. Mais en réalité, le système est très consanguin et cet organe ne joue malheureusement pas ce rôle, ou pas suffisamment. Pour en avoir fait quelques-uns, c’est rarement le cas à cause notamment de la cooptation entre membres.

Ma suggestion serait de prendre des gens tirés aux hasard et de les intégrer de manière anonyme aux décisions, pour éviter toute pression, voire peur de se faire licencier. Une fois encore, il faut qu’ils soient libres…

Est-ce que la divergence a sa place dans des décisions individuelles ?

Les recherches récentes ont tendance à montrer que l’on fait la même chose dans notre esprit, avec des avis divergents, voire délirants, au sein de nos processus cognitifs dont émerge une certaine stabilité entre les différents éléments. Décider, c’est le processus qui permet d’élaguer autant qu’étayer nos délires, jusqu’à atteindre une « réalité » acceptable pour tout le monde, qu’il s’agisse d’un collectif ou de parts de soi logées dans notre inconscient, tant que cela permet une cohérence avec notre histoire. Les angles de vue les plus révolutionnaires sont envisagés, et certains les éliminent par conformisme ou par facilité, d’autres les conscientisent plus fortement, influencés par des facteurs euphorisants ou inhibants face au risque.

Sauter dans le grand bain

Parmi les nombreuses innovations pédagogiques que tu as mises en place, une des plus connues est la « Piscine » qui est autant un mode d’apprentissage que de sélection. Une de tes étudiantes soulignaient qu’il y a ceux qui coulent, ceux qui rament et ceux qui apprennent à nager. En quoi son principe forme-t-il de futurs décideurs ?

Dans le parcours de nos étudiants, la « Piscine » joue de nombreux rôles : initiatique, symbolique, pratique car elle amène à une profonde remise en question personnelle. Elle se déroule à Zone 01 comme à 42 sur quatre semaines, au cours desquelles un millier de nouveaux aspirants, qui se sont pas encore des étudiants, sont confrontés chaque jour à d’innombrables défis qui paraissent inaccessibles tant par leur complexité que leur quantité, dans des situations d’urgence et de forte contrainte. A cela s’ajoute l’absence totale d’aide extérieure… pas de professeur pour les aiguiller, pas de cours dispensés, aucun exemple à suivre : il faut faire ses propres choix. Cette étape, collective, permet des changements cognitifs profonds, autrement très difficiles, voire inaccessibles pour beaucoup.

Cela fait penser à des dirigeants jetés dans le grand bain qui pourraient devenir un jour des décideurs.

Oui. Et c’est au moment où l’on touche ses limites personnelles que l’on apprend à les accepter et à faire avec. En prenant conscience de ses potentiels, de ses différences et de ses limites, ce travail personnel conduit à accepter de devoir inter-dépendre avec les autres autant que de soi, ce qui paradoxalement conduit à développer une forte autonomie collective. On finit par intégrer individuellement la force du collectif car on se sent capable d’un possible commun. N’est-ce pas cela, devenir décideurs ?

Désapprendre

Quels sont les liens entre les mécanismes d’apprentissage et les processus de décision ?

Complexes ! Et notamment avec le fait que le cerveau ne peut oublier. Ce travers majeur qui impacte les jeunes étudiants mais plus encore les profils expérimentés tient à l’utilisation de la connaissance stockée. La plupart de nos décisions naissent de façon inconsciente, sans que nous choisissions quelles connaissances vont être utilisées. Or, nos connaissances ne sont pas simplement des données entreposées, elles influent sur toutes nos décisions futures. Il faut donc bien faire attention à ce que nous apprenons, car il est pratiquement impossible d’effacer de la connaissance, particulièrement quand elle est reliée à un vécu important.

Ce qui veut dire concrètement ?

Lorsque nous décidons, nous sommes face à deux cas de figure :

> soit nous connaissons la « solution », appliquons ce que nous savons « sans aucun doute » et tout est supposé bien se passer

> soit nous arrivons dans une zone d’indécision et allons devoir trouver une solution, l’inventer et/ou peut-être même agir au hasard. Ce chemin est créateur d’erreurs possibles, donc de doute et d’anxiété.

Dans un environnement scolaire et universitaire « classique », dans quelle catégorie rangez-vous les examens ? Celle dans laquelle il suffit de reconnaître et de retrouver la notion utile puis d’appliquer la règle donnée pour répondre à la question posée. Ce n’est qu’une répétition de ce qui est appris car face à un problème nouveau, les élèves sont habitués à avoir la solution avant, avec le cours. Dans un tel système, on n’est jamais exposé, ou presque, à la prise de décision. Globalement, notre processus de choix se résume à la démarche suivante : identifier la situation et chercher dans notre mémoire comment agir ; ou attendre que la solution soit amenée par le professeur. Prise de risque : zéro. A force de répéter ce processus, et ce, depuis tout petit, on devient allergique à la prise de risque, à l’effort, au doute créatif, à l’incertitude et … autant paresseux qu’incompétent.

Comment ces processus constatés chez les étudiants s’appliquent aux dirigeants ?

C’est exactement pareil, d’une symétrie imparable. Conditionnés par le système scolaire, ils cherchent un schéma, et s’ils ne trouvent pas de référentiel, leur cerveau se met en pause : soit ils considèrent ne pas avoir compris la situation, ce qui mène à une confusion et une non-prise de décision en laissant les choses se faire. Soient ils sont en attente, que quelqu’un leur apporte une solution extérieure, comme la réglementation ou le marché. Un cabinet de conseil est dans le même processus avec une recherche de connaissances additionnelles, prélevées chez les autres et/ou dans le passé.

Comment réapprendre aux dirigeants à décider ?

On ne doit pas leur réapprendre ! On doit leur désapprendre. C’est à dire que l’on doit leur apprendre à se méfier de ce qu’ils savent. Les connaissances que l’on a, souvent obsolètes, structurent nos choix, et ce n’est pas parce qu’on met de nouvelles connaissances que l’on change notre architecture de décision.

C’est compliqué et nécessite un long travail, en profondeur, et c’est parfois impossible. En tout cas c’est ce que j’ai longtemps cru et j’avais tort, pendant longtemps. Cette croyance limitante m’est venue de mon expérience avec des profils expérimentés mais devenus obsolètes chez Epitech qui après avoir été reformés avaient parfaitement réussi examens et projets à l’école avec leurs nouveaux apprentissages, mais étaient confrontés à un niveau de stress tel lors de leur retour en entreprise que cela les ramenait à des connaissances « endiguées », voire des réflexes. Ces « bonnes vieilles méthodes », qui ont « toujours bien marchés », celles qui les ont fait virer, revenaient au galop, mais ils n’y pouvaient rien. La seule solution que j’avais trouvée était de leur faire changer de domaine, ce qui avait pour effet de saper leur base de connaissance.

Mais cette conviction a volé en éclat chez 42. Des profils seniors ont clairement désappris en redéveloppant de la distance par rapport à leurs anciennes connaissances, et ce pour plusieurs raisons :

> ils ont été en contact avec de jeunes esprits dotés d’une rare intelligence collective. Et à 50 ans, commencer une relation avec ces jeunes de 20 ans en leur expliquant la vie, cela ne marche pas. Pourquoi ? Car nos étudiants ont rapidement développé une capacité exceptionnelle à douter de tout, et donc de remettre en cause les connaissances pré-existantes. De plus, les étudiants sont très directs, voire même parfois cruels : ils disent les choses, ils ne vont pas ménager l’autre.

> ils ont été confrontés, semaine après semaine pendant des mois, à l’expérience que leurs vieilles connaissances ne fonctionnaient plus, et ce de manière factuelle car les projets sur lesquels ils travaillent marchaient… ou pas ! Des interactions, parfois des conflits, ont permis de casser leur confiance aveugle, pour ne pas dire certitudes, dans leurs acquis et ils ont ainsi surtout développé une prise de conscience qu’il n’y a pas de connaissance sure, avec l’automatisme de tester et apprendre, puis retester et …

Il a été dix fois plus dur pour les « vieux » que les « jeunes » d’esprit, mais en 1 an, ils ont réussi ce que je pensais totalement impossible : sortir de leurs certitudes, désapprendre, tester, apprendre, tester puis réussir chez 42 et en entreprise.

Est-ce que c’est possible pour des dirigeants ? Je pense. Mes suggestions, à prendre comme des propositions à tester, sont de plusieurs ordres : changer l’organisation du système en permutant par exemple les équipes pour les faire « sortir » de leurs zones non pas de confiance mais de connaissances ; une autre idée est d’intégrer une personne clairement orthogonale à leur domaine, comme une décision sur de la chimie prise avec un grand musicien.

Mais plus profondément, il faudrait, s’ils ne l’ont pas déjà vécu personnellement, leur créer des situations d’échecs suffisamment profondes et claires pour qu’ils acceptent d’avoir tort sur toute la ligne, qu’ils développent la capacité de se remettre en question et qu’ils s’entrouvrent à d’autres possibles. On a une capacité incroyable à se raconter des histoires quoi qu’il arrive, notamment que face à une décision dramatique, ce n’est pas de sa faute. Est ce que c’est possible avec des gens d’un tel niveau de responsabilité… Cela s’apprend en tout cas !

« Hacker » pour mieux décider

Hacker serait-il un bon moyen pour mieux décider, voire même un synonyme ?

Je n’avais pas pensé à cela… Oui ! Jeune étudiant, je me suis rapidement tourné vers le hacking[3] qui m’a ouvert la voie vers un univers où la créativité est une source intarissable de liberté et une porte d’entrée vers l’intelligence collective. Nous étions convaincus qu’il était indispensable d’alerter sur des problèmes de sécurité informatique dont personne ou presque n’était conscient.

Et pour pouvoir hacker, il faut être capable à la fois de trouver des idées pour contourner les sécurités et de les mettre en œuvre, ce qui implique d’avoir les connaissances nécessaires mais aussi, et peut-être surtout, de savoir les remettre en cause.

Le modèle d’apprentissage classique basé sur la transmission d’une connaissance « absolument vraie » ne permet pas de former ce type de profil. Bien au contraire, pour acquérir ces qualités, il faut développer une forme d’esprit où chaque affirmation doit être questionnée, et être capable de naviguer dans un réseau de connaissances plus ou moins vraies en cherchant à atteindre ses objectifs.

Décider serait donc un processus dynamique ?

Bien-sûr ! Un hack, comme une décision, est un processus créatif que l’on construit avec une grande constance et rigueur puis teste, teste et teste encore. Nous n’avons rien trouvé de mieux que le « test & learn » pour décoder le monde complexe dans lequel nous naviguons, d’un ordinateur à la vie quotidienne.

Quand on enlève le sachant, en l’occurrence les professeurs, il n’y a plus de connaissance sure, et plus généralement de sécurité le plus souvent factice. Personne ne sait qui a raison et à la fin, il faut accepter de prendre le risque de tester pour le savoir. Et pour compliquer le tout, il n’y a pas qu’un chemin qui est juste. Quelque chose de juste à un moment est faux le jour d’après car la connaissance est contextuelle, temporaire. Cela développe des compétences vitales : l’ouverture, la capacité à relativiser, la créativité, la rigueur…

Mais la créativité du premier coup cela n’existe pas, que ce soit pour des artistes, pour des ingénieurs ou les décideurs. On se trompe 4 ou 5 fois et on affine petit à petit. Et pour prendre ce risque, l’environnement doit favoriser la confiance en soi qui nécessite un accompagnement bienveillant, sans être laxiste, et écarter ce côté historiquement castrateur. La plus grosse règle pédagogique, qui vaut aussi pour la créativité, est le plaisir. C’est une hérésie de notre système, de croire que l’éducation doit être pénible, que si une école est dure, c’est que c’est une bonne école. Les neurosciences sont catégoriques : il est dix fois plus difficile d’apprendre dans la contrainte qu’avec plaisir. La réussite, au coeur de laquelle est la créativité et la collaboration, est dans la zone de bien-être, pas de peur.

Un autre paramètre important dans le « test & learn » est d’avoir un retour d’information fiable. Et c’est particulièrement compliqué pour un dirigeant d’avoir un retour terrain non biaisé, comme la plupart des élèves ne diront pas à leur professeur, avec son pouvoir de notation, ce qu’ils pensent vraiment.

Pour devenir un décideur, il faut une part de pirate en soi avec la prise de risque associée et les dangers inhérents à ce chemin ?

Pendant une période de rébellion, qui a duré 2 ou 3 ans, hacker était pour moi une forme de confrontation pour montrer que l’on est plus fort que le système. C’est vrai que modifier le site internet du ministère de l’intérieur, arrêter une centrale nucléaire, vider des distributeurs automatiques de billets, éteindre tous les feux rouges parisiens, et ce jusqu’à une émission de télévision dans laquelle nous avons montré en direct que les risques étaient aussi réels qu’actuels m’a amené à être arrêté avec à la clef une démarche juridique qui a duré 7 ans. Rétrospectivement c’était amusant, mais pas du tout sur le moment. C’est d’ailleurs en garde à vue que j’ai rencontré Xavier Niel qui était également là pour une autre histoire de piratage.

Hacker veut dire étymologique « casser » dans le sens de contourner la protection, détourner de son fonctionnement initial, déstructurer un certain nombre de barrières que l’on enlève au profit d’un bon objectif. Les « jeux politique » en entreprise, à commencer par la rétention d’information, sont des éléments de contrainte du projet que les élèves dans mes écoles contournent lorsqu’ils intègrent de grands groupes. Si des étudiants le peuvent, je pense que c’est accessible à des dirigeants courageux et que les comités de direction pourraient bénéficier de cette compétence. Et un premier pas est de comprendre que l’informatique, comme le management ou le leadership, est basé sur des conventions, c’est à dire des accords entre êtres humains. C’est très différent d’une science qui étudie une matière pré-existante, et donc se révèle plus être un art. Cela signifie qu’on peut révolutionner le monde de l’entreprise et au cœur son processus de décision.

Apprendre & décider ensemble

On voit apparaitre chaque jour des logiciels capables de résoudre de plus en plus de problématiques qu’on croyait jusque-là réservées aux humains, souvent les plus éduqués. Est-ce qu’un jour une machine décidera mieux que nous ?

Toute fonction dénuée d’empathie et/ou de créativité, uniquement basée sur un ensemble de connaissances, des protocoles et les déductions qui en découlent, avec une forte composante de répétition est d’une nature telle qu’il sera facilement remplaçable par une intelligence artificielle à plus ou moins long terme. Décider, sans créativité, sans interaction, sera « demain » mieux fait par des machines. Mais est-ce vraiment décider ?!

Ce qui nous amène notamment à ta conviction de la supériorité des intelligences collectives. Cela s’applique-t-il aux décisions ?

A toi de me le dire. Nous sommes dans une situation nouvelle dans laquelle les réussites passées peuvent finalement être un handicap où l’on cherche simplement à reproduire de vielles recettes dans un environnement profondément différent. Le centrage sur l’individu, et ce dès l’école avec une notation individuelle, est obsolète, irréaliste et dangereux dès que l’on sort du milieu scolaire. Mon expérience, sur laquelle est basée ma conviction est que les solutions les plus créatives viennent TOUJOURS d’un collectif.

Reposons-nous sur des bases plus réalistes :

> l’entraide est un fait omniprésent dans le monde vivant et les groupes les plus coopératifs sont ceux qui réussissent le mieux.

> les gens sont naturellement bienveillants et le restent dans un environnement où sécurité, égalité et confiance sont les fondements du cadre de collaboration.

> même les individus les plus brillants sont limités ; l’idée qu’une personne sache tout est obsolète au vue de la profondeur des connaissances actuelles

> se savoir au centre d’un collectif « capable de trouver » est très libérateur de l’angoisse et confère une profonde confiance en soi, source de créativité. Porté, comme dans un marathon, par l’énergie du groupe, on va plus loin.

> décider est un processus créatif et collectif qui n’est pas additif mais qui vise à une émergence, par notamment des inférences entre deux à plusieurs personnes qui ont leurs propres relations à des savoirs

Il existe des projets[4] structurés autour d’un processus collectif réunissant plusieurs centaines de personnes sur des questions de géopolitiques avec à la clef des décisions prises d’une qualité bien supérieures aux résultats de la NSA. Un « détail » important à noter, dont on a déjà parlé plus haut, est qu’en écartant les opinions les plus divergentes, les résultats du collectif ont notablement chuté dans leur pertinence.

Au vu de la complexité croissante de certains problèmes, seules des intelligences collectives combinant passion pour un domaine, ouverture d’esprit et collaboration seront capables de faire face et de coopérer « demain » avec des intelligences artificielles. Si on respecte quelques règles de ce nouveau jeu – comme une taille de groupe suffisante, une grande diversité, une place privilégiée à la divergence – les intelligences collectives donnent au groupe le pouvoir de transcender les individus. Je ne vois pas pourquoi les décideurs ne se verraient pas appliquer les lois du vivant.

Mon expérience et mes connaissances m’ont convaincu que les meilleures décisions sont collectives. Mais il y a une grande différence entre ce que nous savons devoir faire, et la réalité du terrain. En effet, il y a beaucoup de codir dans lesquels il n’y a pas de décisions collectives. Je m’explique … La décision est prise bien avant par la ou le PDG ou un groupe restreint de travail auquel elle/il participe, et on utilise le comité pour entériner dans un deuxième temps. Tout s’est joué avant ! Comme l’explique Andreu Solé, il y a une partie irrationnelle et sub-consciente qui décide en nous, validée ensuite consciemment, tout en se racontant une histoire rassurante. Dans un comité, c’est la même chose, une manière de se conforter dans la décision initiale. Ils suivent l’avis du dirigeant…

On pourrait croire que c’est orchestré avec un PDG qui a un esprit malin, mais en fait tout le monde est piégé. Pas plus lui que son équipe de direction n’a la liberté de choisir ensemble, et elle/il en souffre tout autant que ses confrères. Ils sont tous formés dans le même moule et ils sont tous d’accord. Toujours. En évitant soigneusement des décisions conflictuelles.

Et quand on met un élément étranger dans le système, cela secoue. Pour changer les règles du jeu, on a testé des choses amusantes et pertinentes chez 42 en faisant participer des étudiants à des comités de direction et d’administration. Rien de tel pour mettre une belle pagaille car ils ne sont pas consanguins au système et ont cette capacité de ne pas accepter des choses qu’ils ne comprennent pas, avec une certaine ténacité face à des « Cela est très technique, vous ne comprendrez pas ». Mes étudiants n’acceptent pas ce genre d’explication, demandent jusqu’à l’obtenir qu’on leur explique simplement et ils y arrivent. Les résultats sont éloquents : cela a posé plein de sujets sur la table, avec des questions étonnantes, une approche rafraichissante, m’ont raconté beaucoup de dirigeants et surtout, ils ont pris ensemble des décisions différentes.

Et pourquoi cette démarche collective est fondamentale ? Car nous vivons dans notre monde, par définition subjectif, qui est dans un équilibre précaire avec le monde de celles et ceux qui nous entourent. Et la réalité est l’intersection des fictions. Il est donc de la responsabilité des décideurs de se confronter aux autres pour s’en rapprocher, et en même temps se retrouver ensemble autour d’une réalité partagée.

[1] Au bout de quelques années, avec une structure de 500 salariés et un enseignement dans 13 villes, il s’est formé au management pour développer l’école, passant de 1000 à 5000 étudiants avec une ouverture dans 30 pays. Le projet 42 est alors apparu…

[2] Après une classe préparatoire au lycée Henry IV à Paris, il poursuit ses études de physique à UCLA puis Stanford avant d’intégrer les effectifs de Sony aux Etats-Unis. Il est revenu en France chercher une école d’informatique et a fait ses premiers pas à l’Epita…

[3] Hacker : rechercher des solutions pour contourner et dépasser des éléments de sécurité mis en place par les fabricants de matériel et/ou de logiciels pour garantir la protection de leurs produits – source : journaldunet.fr

[4] Hypermind a été cité à plusieurs reprises par Nicolas Sadirac dans nos entretiens.

Published by Greg Le Roy