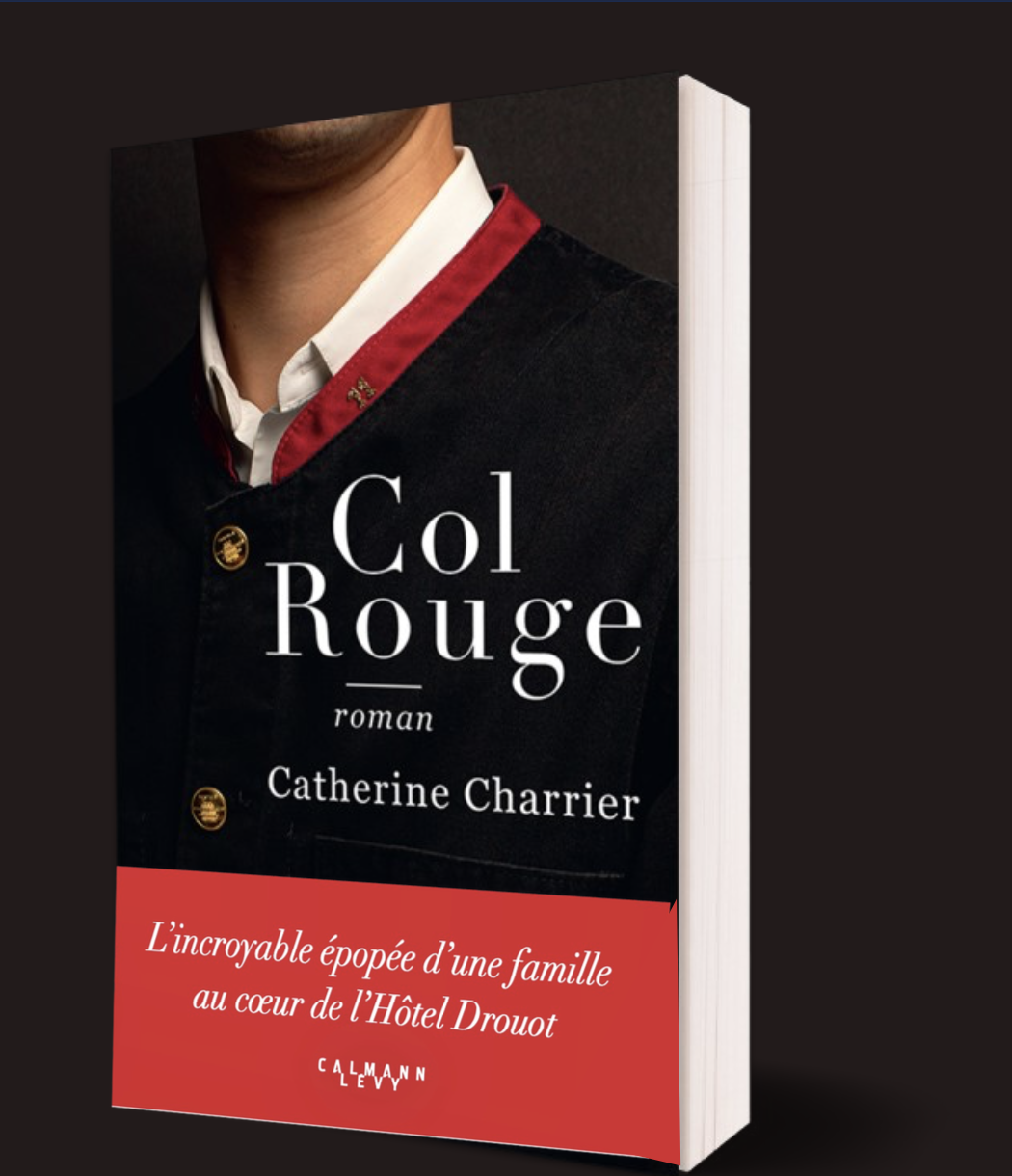

Col Rouge, le dernier roman de Catherine Charrier (H.84)

La pub ou la plume ? Catherine Charrier-Emprin raconte comment elle passe de l’une à l’autre, et parle de son dernier roman Col Rouge (Calmann Lévy).

– Catherine Charrier, Catherine Emprin… Nom de pub ou nom de plume ?

Catherine Charrier: C’est drôle en effet : mon nom d’Emprin, curieusement, n’est pas mon nom de plume, mais de pub. Catherine Charrier, mon nom de plume, est mon nom de jeune fille. L’imbroglio, c’est que mon nom d’emprunt est donc mon vrai nom. Pour HEC Stories tout va bien : les deux sont dans l’annuaire des alumni ! L’usage des deux noms a pour avantage de séparer les activités, en tous cas dans ma tête, et c’est son principal mérite. J’écris dans les deux cas : en tant que publicitaire, et en temps qu’écrivaine.

– Justement, comment en-êtes-vous venue, à partir d’une carrière de publicitaire, à écrire et publier des romans ?

CC: Lorsqu’on démarre en sortant d’HEC, ce n’est pas une vie d’artiste qu’on embrasse, on est même plutôt aux antipodes. Et dans ma famille, cette possibilité n’avait jamais été énoncée, il n’existait pas cette sorte de licence pour l’art qu’il peut y avoir dans des milieux plus aisés où le statut d’artiste a déjà pu être accolé à des membres de la famille, musiciens, peintres, écrivains. Rien de tout cela chez moi : HEC c’était un sésame pour avoir un bon métier et bien gagner sa vie. Mes parents étaient fiers et n’imaginaient pas autre chose. Sur le campus j’ai fait l’Ecole du Louvre en parallèle, en tant qu’élève et pas en auditrice libre, et déjà je sentais qu’ils ne comprenaient pas très bien pourquoi je ne m’arrêtais pas là. Mais j’avais déjà cette envie, profonde, de me relier plus fortement au monde de la culture et de l’art.

À la sortie de l’école, je me suis orientée à contre-emploi totalement : en devenant acheteuse chez Darty. J’ai adoré le job, l’équipe de direction, l’entreprise en plein développement, la vivacité de la distribution, mais je sentais bien que mon chemin était ailleurs. Je suis rentrée dans la publicité et j’ai tout de suite su que j’allais aimer cela, longtemps. Je me souviens, j’étais chez FCB, embauchée par Isabelle Capron (H .79) et Jean-Marie Prenaud (H .80), mes mentors de l’époque, et nous avions une recommandation à écrire sur une des marques sur laquelle j’étais chef de publicité. J’avais du temps, je me suis lancée, ai posé ma liasse de papiers sur le bureau d’Isabelle pendant qu’elle n’était pas là et quand elle est revenue elle m’a demandé : « qui a écrit ça ? ». Et voilà c’était parti, après je n’ai plus cessé d’écrire, dans mon métier de publicitaire.

– Mais ce n’est pourtant pas le même genre d’écriture, entre la pub et la littérature, il y a un fossé, non ?

CC: A priori, oui, mais pas tant que ça si on veut bien y regarder de plus près. Ce qui est singulier pour moi c’est que je ne faisais pas partie de la population dite « créative » de la publicité, qui elle produit de nombreux écrivains : Frédéric Beigbeder, Grégoire Delacourt, Daniel Fohr, par exemple… Moi j’étais de l’autre côté, dans le staff commercial et stratégique. Mais la particularité de cet exercice de la recommandation stratégique publicitaire, c’est qu’il exige une articulation rigoureuse de la pensée et une grande précision, où la part de rationnel est importante, mais où la créativité est nécessaire, car si le commercial ne trouve pas l’idée, il a en tous cas intérêt à mettre les créatifs sur une piste sérieuse. La première formulation stratégique que les commerciaux ou les planners font de l’idée recherchée pour un client est clé pour conduire les créatifs sur de bons rails. Elle est déjà l’objet d’une quête minutieuse. J’ai toujours aimé cela, me colleter aux mots de la langue pour accoucher d’une formulation simple et inédite, inventer quelque chose qui ait du sens, avant même que des créatifs de talent ne fassent un saut supplémentaire. La pub c’est une école du discours, des mots qui font mouche, indéniablement.

Le deuxième pont entre la pub et la littérature, c’est qu’on y manie du récit, des mythologies du quotidien qui sont elles-mêmes fondées sur de plus grands mythes, des invariants de la condition humaine - le rapport à la nourriture, à la beauté, à la parure, à l’argent, à la mobilité – et en pub c’est votre matière de base, nourrie de sociologie et de sémiologie, en tous cas c’était comme ça lorsque j’ai appris ce métier et pour partie, c’est encore vrai.

– Mais comment s’est fait le passage de l’écriture publicitaire au roman ?

CC: J’écris beaucoup avec et pour Mercedes Erra, dans une complicité de bientôt 25 ans. Et il y a un peu plus de dix ans, je me suis dit : « n’y a-t-il pas des choses que tu as envie d’écrire pour toi, et qui sortent de la sphère professionnelle ? ». Je me suis mise à écrire pendant les week-ends, les vacances, dans un grand élan. Et j’ai rencontré mon éditeur, Philippe Robinet, alors que nous étions tous deux embarqués dans un think-tank sur le RSA avec Martin Hirsch.

Le dernier jour de ce think-tank, je lui ai donné un manuscrit de nouvelles, assez intimidée, en pensant qu’il le remiserait dans un coin de son bureau mais pas du tout, il m’a rappelée quinze jours plus tard, et m’a dit : « Je ne publierai pas tes nouvelles, pour tout un tas de raisons que je peux t’expliquer, mais si tu écris un roman, je le publierai… » Il avait aimé le style et la narration. Je me suis attelée à l’écriture du roman, L’Attente, qui s’est avéré être le premier roman que Philippe a publié dans sa nouvelle maison d’édition Kero. L’Attente a trouvé son public et ensuite, nous avons continué, avec la publication des fameuses nouvelles, remaniées, augmentées, de Non Exclusif, un autre roman, toujours chez Kero, puis récemment de mon roman Col Rouge, chez Calmann Lévy, que dirige aujourd’hui Philippe Robinet.

– Votre nouveau roman porte sur une histoire qui s’est terminée abruptement ?

CC: Oui, alors qu’elle aurait pu durer encore longtemps. Pendant un siècle et demi, les millions d’objets vendus à l’Hôtel Drouot sont passés entre les mains d’une confrérie assez secrète, les commissionnaires de l’Hôtel des Ventes, les fameux cols rouges, aussi appelés les Savoyards de Drouot, car il fallait pour y entrer être d’origine savoyarde. Leur emprise sur la logistique de la salle des ventes était totale. Ce monopole de fait a longtemps très bien fonctionné. Il s’accompagnait de traditions assez pittoresques, et surtout ces cent dix garçons descendus de leurs montagnes détenaient un savoir-faire et une culture des objets hors du commun, et qui se transmettait de génération en génération. Mais cette micro-société humaine a été rattrapée par le destin et par ses propres démons, dans les années 2000, lorsqu’on a retrouvé un Courbet au domicile d’un des commissionnaires. C’est cette histoire que je raconte, sur 150 ans.

– D’où vient votre intérêt pour cette épopée, qui se déploie en une fresque traversant les époques et au cœur de ce lieu fascinant qu’est Drouot ?

C’est une histoire familiale avec, à partir de 1930, une base proche des faits réels, mais j’ai profité de trous importants dans la trame du récit familial pour le tisser avec de l’invention pure, la difficulté étant de ne pas renier l’histoire, la petite comme la grande. C’est le fruit d’un assez gros travail de recherche et documentation autour de cette confrérie et de la salle des ventes. Ce qui m’importait c’était de donner vie à ces cols rouges, de ressusciter leur savoir-faire et aussi leur vécu, leurs sentiments au moment de la chute. Manière de réhabiliter leur incroyable métier, et bien sûr ces personnages et cette famille. Une sorte de thérapie familiale par l’écriture…

Photo: ©Bruno Lévy

Published by Daphné Segretain