Carrières : la guerre des talents et ses dangers (Travailler, James Suzman, Flammarion, 2021)

Le Club Consulting & Coaching HEC Alumni en partenariat avec le Club Génération Change et le Club Management & Ressources Humaines vous présente…

Flammarion vient de publier un ouvrage éclairant, salué par Yuval Noah Harari, l’auteur de Sapiens : « Ce livre bouleverse notre façon de penser le travail. Fascinant » (« A fascinating exploration that challenges our basic assumptions of what work means »).

L’éditeur, que nous remercions, autorise HEC Alumni à publier quelques passages clés.

Son auteur, James Suzman, est anthropologue oeuvrant au Robinson College de Cambridge et à la Royal Geographic Society.

Pour vous donner envie de découvrir le livre « Travailler, la grande affaire de l’humanité » (« Work. A history of How We Spend Our Time »), sorti il y a quelques semaines, nous nous concentrons sur un de ses derniers chapitres : « Les Meilleurs Talents » où l’auteur parle de Taylor, Kellogg, du « grand découplage » ainsi que de la « guerre des talents » lancée par McKinsey avec qui l’auteur n’est pas tendre.

Le paradoxe de Taylor

James Suzman débute par un portrait passionnant de Frederick Winslow Taylor qui soulignait dès 1903 les « dangers de « la tendance naturelle des hommes à se détendre » ou à « flâner » sur leur lieu de travail, un phénomène qu’il appelait soldiering – « tirer au flanc » ».

L’anthropologue nous apprend que « D’une hypernervosité telle qu’il devait se sangler dans une camisole de force pour pouvoir s’endormir le soir, Taylor était tout sauf un fainéant » puis « Après avoir décliné la place qui lui était offerte à Harvard, il se présenta aux portes de l’usine Enterprise Hydraulic Works à Philadelphie pour commencer un apprentissage de quatre ans comme machiniste. » avant de poursuivre sa carrière comme contremaître puis ingénieur en chef de la Midvale Steel Company.

Le paradoxe souligné par le chercheur est que « Dans les lieux de travail qui adoptèrent son organisation scientifique du travail, la liberté qu’il avait eue à Midvale de mener toutes ses expériences serait refusée à d’autres individus aussi innovateurs et ambitieux que lui, mais qui se retrouveraient prisonniers de processus de travail rigides, ciblés et répétitifs où l’innovation serait interdite et où le rôle le plus important de l’encadrement serait de s’assurer que les ouvriers exécutent leurs tâches selon les règles fixées.

La bonne personne pour le bon emploi, mais pas n’importe laquelle

L’auteur poursuit en soulignant que « Taylor, dont l’approche scientifique du management contribua également à jeter les bases de la « gestion des ressources humaines » comme fonction de l’entreprise, était convaincu qu’il fallait trouver la bonne personne pour le bon emploi. L’un des problèmes était que la bonne personne pour la plupart des emplois non managériaux conçus par Taylor était quelqu’un d’une imagination limitée, d’une patience sans limite et prêt à accomplir docilement les mêmes tâches répétitives jour après jour.

Motivation extrinsèque & semaine de 30 heures

« Taylor avait beau vitupérer les « tire-au-flanc », il estimait que les meilleurs ouvriers (first-class workers) devaient être récompensés pour leur productivité. Selon lui, la raison fondamentale pour laquelle la plupart des gens travaillaient se trouvait dans la récompense financière qu’ils en tiraient et dans les biens qu’ils pouvaient acheter. Il poussa donc les usines à encourager les ouvriers par une participation aux bénéfices générés par sa méthode, sous forme d’un salaire plus élevé et de temps libre supplémentaire pour le dépenser »

Dans son deuxième portrait consacré à John Lubbock, élément moteur du Bank Holiday Act de 1871, on y apprend que « La crise de 1929 accentua la pression à la baisse sur le temps de travail, les entreprises réduisant leur production. Ce processus stimula un embryon de « mouvement de réduction des heures de travail » et faillit convaincre l’administration Roosevelt de le graver dans le marbre : le projet de loi Black-Connery sur la semaine de trente heures fut adopté par le Sénat en 1932 à une majorité de 53 contre 30, mais abandonné à la dernière minute lorsque le président Roosevelt flancha. »

Il aborde alors le personnage du frère du fondateur de la célèbre marque de céréales : « Les économistes débattent depuis longtemps des raisons pour lesquelles le temps de travail est resté si obstinément élevé, mais la plupart s’accordent à dire qu’une partie de la réponse se trouve dans l’histoire de la marque de céréales la plus vendue au monde ». Will Kellogg, au moment de la crise de 1929 « fit autre chose d’inhabituel : il réduisit le nombre d’heures de travail de ses ouvriers à temps plein qui passa de quarante heures par semaine, chiffre déjà raisonnable, à celui fort confortable d’une trentaine d’heures, sur la base de cinq journées de six heures

…

Jusqu’aux années 1950, la semaine de trente heures resta la norme dans les usines Kellogg. Puis, à la surprise de la direction, les trois quarts du personnel des usines Kellogg votèrent en faveur du retour à des équipes de huit heures et à une semaine de quarante heures … dans la période d’abondance qui caractérisa l’après-guerre aux États- Unis, ils voulaient travailler plus pour gagner plus »

Revenons au cœur du chapitre

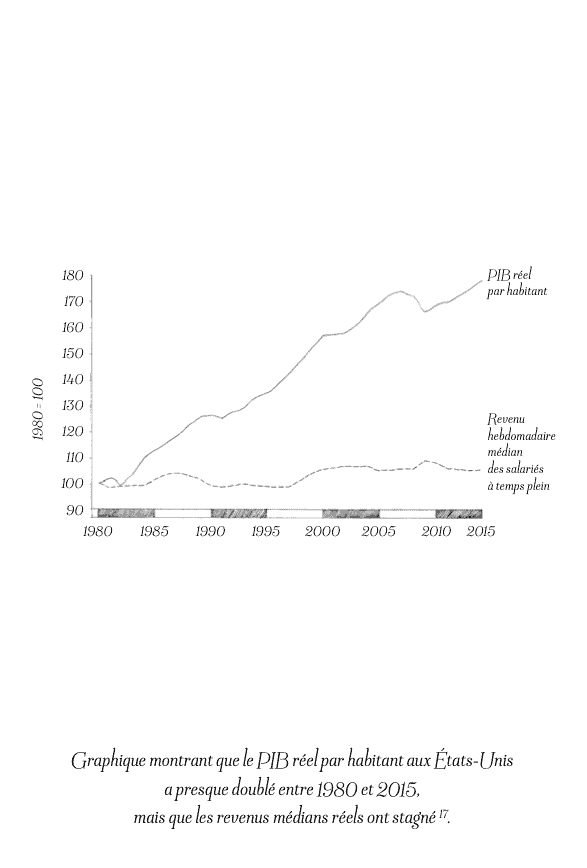

James Suzman rentre alors dans le vif du sujet, des « Top Talent », en abordant le thème du « grand découplage » en 1980 : « la productivité, la production et le produit intérieur brut ont tous continué à augmenter, mais la croissance des salaires s’est arrêtée pour tous, sauf pour les salariés les mieux payés

…

En 1965, les dirigeants des trois cent cinquante plus grandes entreprises américaines gagnaient environ vingt fois le salaire d’un « employé moyen ». En 1980, les PDG de ces mêmes types d’entreprises gagnaient trente fois le salaire annuel d’un travailleur moyen et, en 2015, ce chiffre était de presque plus de trois cents fois. En données corrigées pour tenir compte de l’inflation, la plupart des travailleurs américains ont bénéficié d’une modeste augmentation de 11,7 % des salaires réels entre 1978 et 2016, tandis que les PDG ont généralement bénéficié d’une augmentation de 937 % de leur rémunération. »

Et comme une image vaut un long discours, il présente ce graphique :

La « guerre des talents » et ses dangers

« L’augmentation des salaires des cadres supérieurs n’est pas un phénomène uniquement américain. Au cours des deux décennies qui ont précédé la crise de 2007, les grandes entre- prises du monde entier ont été persuadées que pour attirer et retenir les « meilleurs talents », elles devaient leur offrir des rémunérations exorbitantes.

C’est le cabinet de conseil McKinsey & Company qui déclencha cette hystérie. En 1998, il introduisit le mot « talent » dans le lexique toujours plus vaste du langage des entreprises en intitulant l’un de ses briefings trimestriels « La guerre des talents». Destinés à leurs clients (et futurs clients), ces publireportages ponctués de slogans verbeux sont conçus pour persuader les entreprises de dépenser de l’argent pour des services dont elles n’ont généralement pas besoin. Inutile de dire que la plupart, qui ne méritent guère plus qu’un rapide coup d’œil dans les toilettes, ne sont jamais ouverts par leurs destinataires.

Conscient que la durée d’attention de leurs lecteurs était fort courte, McKinsey parsema son texte de sous-titres accrocheurs, dont certains auraient été dignes de figurer dans les dépêches d’un reporter de guerre : « Il y a une guerre des talents, et elle va s’intensifier », proclamait l’un d’entre eux. « Tous sont vulnérables » avertissait un autre.

Ce fameux briefing a été du pain bénit pour les directeurs des ressources humaines des grandes entreprises mondiales, mal-aimés et sous-estimés, généralement regardés avec condescendance par leurs pairs en charge des fonctions « essentielles » de l’entreprise telles que la finance, les achats et le marketing. Il leur offrait des arguments à présenter à leurs collègues, à leur conseil d’administration et à leur PDG sans que ceux-ci lèvent les yeux au ciel ou se mettent à bâiller, car il disait que la différence entre les bonnes et les mauvaises entreprises ne résidait pas dans leurs processus ou leur efficacité, mais dans l’intelligence de ceux qui les dirigeaient – des cadres supérieurs tout comme eux.

Le cœur du document était un graphique que McKinsey avait intitulé à dessein « Pièce à conviction no 1 ». Ce graphique montrait que certains démographes travaillant pour les Nations unies avaient projeté que dans un délai de deux ans, le nombre de personnes âgées de trente-cinq à quarante-quatre ans aux États-Unis commencerait à se stabiliser à environ 15 % en dessous du pic prévu. Rétrospectivement, cette prévision s’est avérée un tissu d’absurdité. Mais les conclusions que les consultants de McKinsey en avaient tirées – à savoir que les conseils d’administration des grandes entreprises allaient devoir se battre sans merci pour retenir les talents d’une poignée de cadres supérieurs compétents – étaient pour le moins scanda- leusement outrancières. Ils ne tinrent aucun compte des tendances de l’éducation supérieure, ni du fait que chaque année, de plus en plus de diplômés entraient sur le marché du travail. Ils ne mentionnaient pas non plus l’immigration, ni le fait que sur le marché toujours plus mondialisé des cadres supérieurs, les talents pouvaient provenir de presque n’importe où, indépendamment de tendances démographiques locales.

Pour les futurs historiens, la « guerre des talents » sera peut- être l’un des complots les plus sophistiqués jamais montés par une entreprise. Les futurs économistes pourront simplement considérer qu’il s’est agi d’une bulle spéculative, aussi irrationnelle et inévitable que toutes celles qui l’ont précédée ou suivie.

Mais d’autres, conscients que beaucoup d’entre nous sommes sensibles à la flatterie, la regarderont peut-être avec plus d’indulgence. Après tout, ceux qui ont bénéficié de la hausse des rémunérations ont grandement apprécié d’être rassurés sur le fait qu’ils étaient dignes de chaque centime qu’ils recevaient. À l’instar des élites urbaines qui, tout au long de l’histoire, ont justifié leur statut élevé par la noblesse de leur sang, leur héroïsme ou leur proximité avec les dieux, ces « maîtres de l’univers » étaient convaincus que c’était grâce à leur mérite qu’ils étaient là où ils étaient.

Flairant la bonne affaire, l’équipe de McKinsey qui avait rédigé ce Quaterly l’a rapidement transformé en un best-seller retentissant, bien que dénué de tout fondement, et intitulé, sans surprise, La Guerre des talents. D’autres grandes sociétés de conseil se sont engouffrées dans la brèche et les responsables des ressources humaines ont vu leur département, auparavant considéré comme un ennuyeux service administratif, devenir une des fonctions centrales de l’entreprise, capable de faire ou de défaire les décisions prises au sommet des grandes entreprises mondiales.

Il n’a pas fallu longtemps à certains observateurs pour déclarer que cette prétendue « guerre des talents » était un non-sens. En 2001, Jeffrey Pfeffer, spécialiste du comportement organisationnel à la Graduate School of Business de Stanford, a publié un article intitulé « La guerre des talents est dangereuse pour la santé de votre organisation ». Il y affirmait deux points qui paraissent évidents : les entreprises réussissent parce qu’elles sont collaboratives, et la surévaluation des individus est susceptible de créer une culture d’entreprise corrosive. Peu après, dans un numéro du New Yorker paru en 2002, Malcolm Gladwell a fait une critique cinglante de ce qu’il a appelé « le mythe du talent ». Il estimait que tout avait été déclenché par des dirigeants surpayés de McKinsey, convaincus par le mythe de leur propre génie. Il insinuait aussi que les consultants de McKinsey et leur surévaluation du « talent » étaient responsables du climat délétère qui avait entraîné la chute d’un de leurs clients favoris, Enron, obligé de déposer le bilan en 2001 (ce qui avait donné pas mal de travail aux enquêteurs des services financiers, et envoyé certains cadres en prison pour fraude).

Bien que convaincantes, les protestations de Pfeffer et de Gladwell furent noyées sous le bruit des tiroirs-caisses, à un moment où les marchés boursiers et les prix des matières premières flambaient partout. Cette envolée des profits n’avait cependant pas grand-chose à voir avec les « meilleurs talents », mais avec l’émergence d’un milliard de nouveaux consommateurs en Asie du Sud-Est. Elle tenait aussi au fait que les banques américaines et européennes, récemment déréglementées et en pleine expansion, s’étaient persuadées (et avaient persuadé leurs gouvernements) que les algorithmes intelligents utilisés pour fragmenter puis dissimuler leurs actifs pourris avaient finalement mis fin à « l’économie du boom et du bust » – cette succession d’effondrements et de reprises qui avait ponctué la trajectoire ascendante de la croissance écono- mique au cours du XXe siècle. Et sans véritablement comprendre elles-mêmes comment elles y étaient parvenues, les banques avaient néanmoins inondé le marché de dettes bon marché afin que les gens puissent continuer à dépenser, même lorsque leur compte en banque était dans le rouge.

Lorsqu’en 2008 et 2009, les marchés boursiers se sont effondrés, que les prix des matières premières industrielles ont chuté et que les banques centrales, paniquées, ont imprimé des billions de dollars pour recapitaliser des économies en difficulté, il a semblé pendant un bref instant que les salaires faramineux et les primes astronomiques des dirigeants des grandes entreprises constituaient une bulle qui allait spectaculairement éclater. On a cru également que les gens finiraient par perdre confiance dans la compétence des « meilleurs talents » lorsque la crise financière aurait révélé que, contrairement à Midas, ce qu’ils touchaient ne se transformait pas en or.

Mais la bulle n’a pas éclaté. Le mythe des talents avait alors si profondément imprégné les entreprises, même les plus vulnérables, que lorsqu’elles ont commencé à licencier et à fermer certaines activités pour réduire les coûts, nombre d’entre elles ont simultanément puisé dans leur maigre trésorerie pour allouer d’importantes primes de fidélisation à leur équipe de direction, partant du principe qu’elle seule serait capable de tenir la barre et de naviguer dans des eaux devenues si dangereuses.

Même si au sommet de la hiérarchie, beaucoup ont réussi à gagner encore plus d’argent, la crise a précipité une perte de confiance de l’opinion publique envers les économistes. Si ces soi-disant experts n’avaient pas vu venir la crise, il y avait de bonnes raisons de remettre en question leur expertise. Seul problème : l’économie avait été présentée depuis si longtemps comme une science que les gens ont commencé à traiter l’expertise en général avec scepticisme, même dans des sciences plus solidement ancrées telles la physique et la médecine. Par conséquent, parmi les dommages collatéraux de la crise financière, on peut citer la perte de confiance – une confiance pourtant autrefois quasi universelle – en des spécialistes tels les climatologues qui mettent en garde contre les dangers du changement climatique anthropique ou les épidémiologistes qui tentent d’expliquer les avantages de l’immunisation.

Croyance, dissonance cognitive et lucidité

L’anthropologue de Cambridge finit ce chapitre consacré au talent par un constat amer sur une croyance fondatrice anglo-saxonne : « L’écart entre la réalité et la perception est particulièrement extrême aux États-Unis, où l’inégalité matérielle est la plus aiguë depuis un demi-siècle. Là-bas, des enquêtes ont révélé que même après la crise financière, la plupart des non-spécialistes sous-estimaient les écarts de rémunération entre les patrons et les travailleurs non qualifiés par un facteur de dix, voire plus.

Penser de manière illusoire que l’égalité matérielle est plus grande dans des pays comme les États-Unis et le Royaume- Uni tient en partie à la persistance de l’idée qu’il existe une correspondance claire, voire méritocratique, entre la richesse et le travail. Tandis que les très riches aiment à croire qu’ils sont dignes des récompenses financières qu’ils ont accumulées, beaucoup de personnes plus pauvres ne veulent pas abandonner le rêve qu’elles aussi, elles pourraient obtenir une telle richesse si seulement elles travaillaient suffisamment dur.

Reconnaître que peut-être, le système joue contre elles – que l’argent est devenu un moyen beaucoup plus efficace de s’enrichir que travailler dur pendant de longues heures – reviendrait à abandonner l’idée qu’elles peuvent agir sur leur vie, et à renoncer à une croyance qui leur est chère : ce qui rend leur pays différent, c’est que quiconque travaille assidûment peut devenir celui qu’il veut être. »

NOTRE INVITE

James Suzman est anthropologue, directeur du groupe de recherches anthrolopogiques Anthropos et membre du Robinson College de Cambridge, ainsi que de la Royal Geographic Society

SON LIVRE

Travailler: La grande affaire de l’humanité

Publié le 15 septembre 2021 aux Editions Flammarion

Traduction par Marie-Anne de Béru

Nous remercions Francine Brobeil des Editions Flammarion d’avoir rendu ce partage possible auprès de la communauté HEC Alumni.

> Découvrir le livre sur le site des Editions Flammarion en cliquant ici.

Le travail détermine les personnes avec qui nous passons la plupart de notre temps, alimente nos valeurs morales et politiques, façonne nos perspectives d’avenir. L’histoire des premiers homo sapiens révèle pourtant un monde où le travail ne jouait pas ce rôle primordial. Pourquoi travaillons-nous autant ? Comment le travail a-t-il pu façonner à ce point notre évolution ? Pour répondre à ces questions, il faut s’aventurer au-delà de la science économique et pénétrer dans le monde de la physique, de la biologie de l’évolution et de l’anthropologie. James Suzman propose une nouvelle histoire du travail et déconstruit nos représentations ordinaires en s’appuyant sur vingt-cinq ans de recherches, à l’interface entre les tribus de chasseurs-cueilleurs, les premières sociétés agricoles et le monde industrialisé. Il révèle comment les révolutions technologiques successives ont déformé notre conception de l’effort et de la récompense, engendrant une série de problèmes sociaux, économiques et environnementaux. On comprend dès lors que l’émergence de l’intelligence artificielle et la perspective d’une automatisation généralisée constituent un point d’inflexion sans précédent dans notre histoire, susceptible de transformer en profondeur nos sociétés laborieuses, et révélant l’urgence de réinventer notre rapport au travail.

A bientôt pour de nouveaux partages.

Grégory Le Roy & Pascal Masson

HEC Alumni Club Consulting & Coaching

Aurore Paul

HEC Alumni Club Management & Ressources Humaines

Hélène Chappé & Marc Kieken

HEC Alumni Club Génération Change

Published by Greg Le Roy